江戸時代、浮世絵版画は人々が気軽に購入できる出版物でした。その企画から宣伝、販売までを担ったのが版元です。浮世絵版画の売れ行きは大衆の好みや流行を先取りし、人気絵師を採用する彼らの手腕にかかっていました。なかでも、蔦屋重三郎は、喜多川歌麿を人気美人画家へと開花させ、無名の東洲斎写楽によるこれまでにない豪華な雲母摺の役者大首絵を売り出すなど、卓越したプロデュース力を発揮しました。

本展では、蔦屋重三郎をはじめ、日本橋で屈指の版元だった鱗形屋孫兵衛や西村屋与八、浮世絵が衰退していった明治期に生き残りをはかった松木平吉など、複数の版元に焦点を当てながら、江戸から明治の浮世絵版画を紹介します。版元のさまざまな戦略のもと生み出された役者絵や美人画、相撲絵、風景画の数々をお楽しみください。

左上より

二代鳥居清倍《瀬川菊次郎のお菊》

元文4年(1739)、版元=鱗形屋孫兵衛

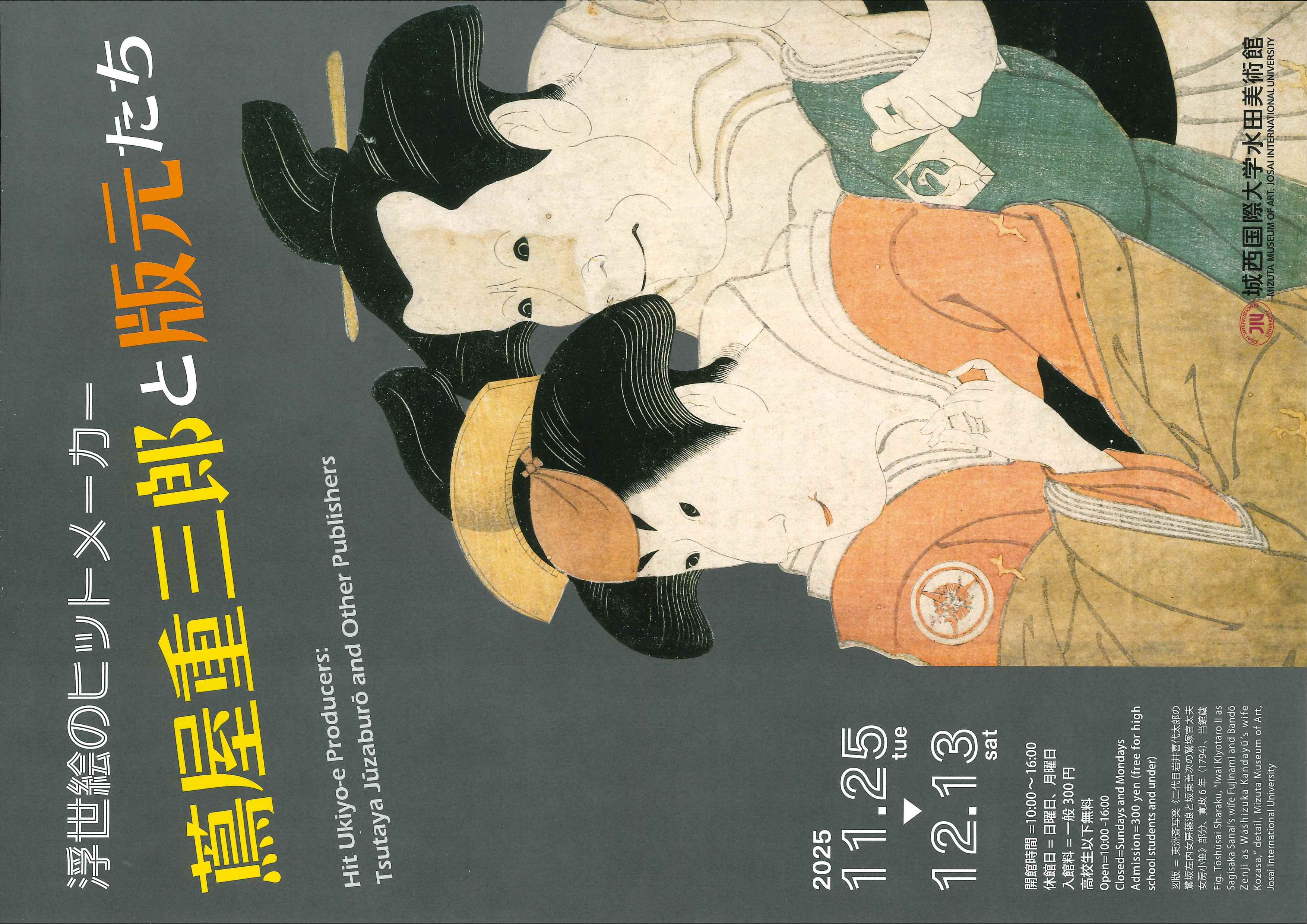

東洲斎写楽《三代目瀬川菊之丞の傾城かつらぎ》

寛政6年(1794)、版元=蔦屋重三郎

二代歌川豊国《稲川政之助》

天保8~14年(1837~43)、版元=上州屋金蔵

昇亭北寿《東都深川洲崎従弁天望海上》

文化~文政(1804~30)頃、版元=西村屋与八

以上、当館蔵