韓国研修2025③:韓国は未来に何を観光資源として残そうとしているのか?

海外研修

2025.09.25

2025年度も、観光学部では、8月21日から26日までの6日間、韓国での海外研修プログラムを実施しました。(本年度は、本学の福祉総合学部の学生たちと一緒にプログラムを実施しています)

本研修における学生たちの目的は、「実地で観光資源・産業・文化などについて体験的に学ぶ」ことにあります。「実地体験をすることで、専門教育や海外長期留学への志向を高める」ことも狙いです。

研修プログラムでは、「(1) 海外協定校との交流」、「(2) 観光関連交通機関への乗車」などを経験しながら、「(3) 世界遺産」や「(4) 伝統文化の現代的な活用事例」、「(5) 研修国独自の観光ブランディング事例」について、視察を通して学びます。本年度は、この五つの学びを前提に、釜山(プサン)から韓国に入国し、安東(アンドン)という世界遺産群の広がる地域、そしてソウルを巡ります。

今回は、ソウル市内で保存・活用されている文化財や未来に残すべき遺産として、ソウル市が行っている「(4) 伝統文化の現代的な活用事例」や「(5) 研修国独自の観光ブランディング事例」について、学生の声を介し紹介します。どのように、そうした文化や遺産を観光客に提供しているのかということを、外国人の目線で確認し、その内容の意義と課題について考えてもらっています。

ソウル市内を囲う城壁跡をバックに集合写真

○ 観光学部1年 小栗 翔汰

私たちは、研修四日目の午前中に漢陽都城(ハニャントソン)という現在のソウル中心部を囲うようにそびえ立つ城壁を視察しに行きました。

まず、漢陽都城の出入り口だった東大門(トンデモン)の愛称で知られる興仁之門(フンインジム)の近くに建っている漢陽都城博物館に行きました。その展示は、1階から3階まであり、築城当時から現在に至るまでの歴史に触れていて、とても興味深く見ることができました。ソウルの市内も日本の皇居を中心とした都市の構造と同じだということを知りました。朝鮮王朝の方々が住んでいた景福宮(キョンボックン)を中心とし、その周辺には位が高い人が住んでおり、中心から離れるにつれて位が低い人が住んでいるということです。

歴史的なソウルの都市の構造について学びました

ちなみに、昔の人は、東西南北、風林火山という言葉を大切にしていましたが、こうした四字熟語にある本質は、韓国では都市の骨格作りにも応用されたとのことです。雑学ですが、風林火山は、もともと中国の兵法書に由来する言葉でしたが、韓国を経由して日本に伝わり、日本の戦国時代の武将である武田信玄が軍旗に掲げたことで有名になったそうです。

こうした話を聞いた後、博物館の外に出て、本物の城壁とその城門であった興仁之門を見に行きました。こうした史跡に見られる石の積み方や屋根の構造も、先の博物館の展示に見ることができます。

城壁の石積みについて学びました

今も歴史を物語っている興仁之門

昼食を食べ終わった後には、DDP(東大門デザインプラザ)も視察に行きました。ここにも、漢陽都城が機能していた時代に使われていた橋(水門)が残っており見ることができます。その橋は、大きな石を使い、とても丈夫に作っておりました。

清渓川(チョンゲチョン)の洪水で土の中に埋もれていたものを採掘したとのことです。それまでは、DDPの前身である東大門運動場の下にあったようです。こうした遺構を見て、「展示で学んだことをリアルに見ることができることはいいことだ」と思いました。ただ、観光客にはこの橋の存在が知られていないようで、せっかく残しているのに残念に感じました。

東大門デザインプラザの地下に残る二間水門

話は少しずれるかもしれませんが、ソウル市内を移動するため私たちが乗っているバスがあるのですが、そのバスの停車場にDDPから帰る途中に、大きなライトを2つ見かけました。そのライトは、昔、この場所が野球場であったことを記すものだそうです。そのライトだけが、今もなお残されておりました。こうした現代的な遺構も、韓国、とくに、ソウルの歴史を知ることができるものなのだと感心しました。

歴史を物語っている大きな二つのライト

○ 福祉総合学部4年 小笠原 李吏

私たちは、韓国研修五日目に清渓川(チョンゲチョン)を訪れました。大都市・ソウルの中心部を流れる川です。高い建物も多い中、川の近くには木々や草などもあり、自然を感じることができました。訪れた際には、橋の陰で涼んでいる人の姿も見られました。暑い日には、川に入ることができるため、涼める場ともなっていることを実際に感じました。

もともと、この清渓川は、昔は市民の生活に関わる排水路でしたが、朝鮮戦争を前後して河岸にスラムが形成されたため、そのスラムを撤去するために蓋がかけられ、道路になりました。その後、その上に、さらに高架道路が建設され暗渠となっていました。しかし、2000年代初めに当時ソウル市長だった李明博氏の主導で、高速道路が撤去され、川を再生する大規模な都市再生事業が行われました。その結果、清渓川は、現在のように、「市民が自然に触れあえる場所となった」とガイドの方から話を聞きました。ただ、完全に自然に戻すのではなく、過去の姿を思い出させてくれる装置として、そこにあった高架道路の柱を残していました。「ソウル未来遺産」というそうです。

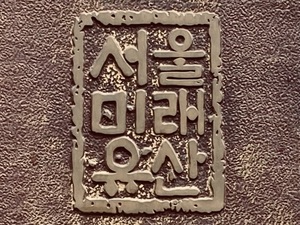

「ソウル未来遺産」として認定されると付されるサイン

2013年に「ソウル未来遺産」に認定された清渓川高架道路存置記念物

話を現代に戻しますが、この清渓川は、長さのある川のため、誰もが散策しやすいように、ある一定の間隔でスロープやお手洗いが設けてあり、長い時間を過ごせるよう工夫がなされているそうです。今回は、川沿いを全て歩いたわけではないので、全容はわかりませんが、ベビーカーや車いすでも訪れやすいようになっている点は、子ども連れの家族にとって安心できる環境だと感じました。気軽に立ち寄りやすく、散歩や休憩にも適している場であることも魅力です。

また、今回は、子どもの夏休み期間が終わってしまっていた時期だったので、川で水遊びをする子どもたちの様子を見ることはできませんでしたが、川に入りやすいよう親水性のある階段がつくられていたり、川に石が並べられていたりなど、子どもが自然と遊べる環境が整えられていました。

そのため、子どもだけでなく市民にとって清渓川は、自然と触れ合える場であると感じました。都市の中にいながらも、川や木々、草花などとの関わりによって季節を感じることができ、体験を通して自然環境の大切さを学ぶ場になっていました。

子どもが遊べる環境か体験しました