映画プロデューサーとトークセッション 映像演出を実例で知る

学部学科

2025.05.23

左から川又さん、中川助教、蔭山さん

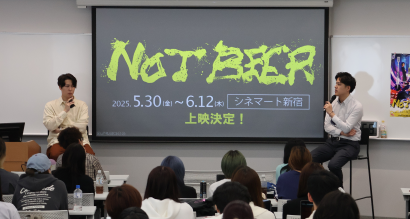

メディア学部映像芸術コースの授業「映像演出」(担当:中川寛崇助教)で、中川助教が監督を務めた作品鑑賞「NOT BEER」、「あの灯に帰ろう」と映画プロデューサーとのトークセッションを含めた授業をおこないました。作品のプロデューサーをした2人と演出に関するトークセッションをし、映像演出について制作時の実例を知る機会になりました。

NOT BEER

プロデューサー:川又 崇功さん(メディア学部2014年度卒業)

現在は映像・舞台制作、キャスティングなどをおこなう、株式会社GoEnの代表として活躍する川又さん。中川助教とは大学時代同じ映像制作のサークルに所属していて、共に映画を作る仲でした。今回のNOT BEERが初めて監督・プロデューサーとしてタッグを組んだ作品です。

作品を作るに至った経緯

川又さん:大手の映像制作会社と仕事を進めていたのですが、ちょうどコロナ禍で仕事が全部無くなったんです。数か月間収入もない状態を続ける訳にもいかないので、何か始めようと思ったことがきっかけです。そこからJIUの同級生達に声をかけてメンバーを集めました。映画の企画を必死にまとめて、製作に出資いただける企業を見つけました。

中川先生:川又さんから突然電話がかかってきて、映画撮らない?といきなりの打診でした。そこから台本の作成や撮影日数など非常にタイトなスケジュール感で動いていました。

撮影や演出について

中川先生:物語終盤のヘビーなシーンを、スケジュール的に撮影初日の2シーン目くらいで撮影することになっていました。その中でも覚えているのが、とにかく”間”をしっかりと作って演じてほしいと伝えたことです。現場に入ったばかりの段階のため、掛け合いが淡々としないように意識をしていました。

川又さん:監督の中で意識的にアドリブさせたポイントってありますか?

中川先生:笑いを取りたいシーンがあったのですが、そこは俳優と何回も同じシーンを撮っていると単調になるので、鮮度を保つためにも気持ちを切り替えさせることを意識していました。

川又さん:今回は助監督がやるようなことも請け負っていたため、現場に行けない時もありました。そのタイミングでいつの間にか見たことが無いシーンが撮られていて、編集の時に気づくということがありました。同期チームで撮影しているから、こういったことが生まれるのですが、これは驚きましたね。

中川先生:あれは川又さんに怒られましたね。プロジェクト全体を見ているのがプロデューサーで、作品のクオリティを見ているのが監督なので、求めていることが異なるときがあります。実は、主題歌についてはかなり対立していました。私は明るく、元気なスカのような曲をイメージしていましたが、川又プロデューサーは落ち着いたバラードをイメージしていました。

お互いに一歩も譲らず、レコーディング当日の朝までもめていた記憶があります。最終的には曲を途中で転調させるような曲にして、両者の意見を半々で収めるような形になりました。整音してくださる方が業界では有名な方だったのですが、いつも辛口なコメントを言うその方にも褒めていただけるくらいの曲になりました。対立しても納得いくまでお互い話をするべきだと強く感じましたね。

こだわりを持ってほしい

川又さん:私たちが対立していたのも、お互いにいい作品を作りたい気持ちがあるからこそだと思っています。でも皆さんは、卒業後に映画を作ろうと思うと依頼される側になり、お金の制限や依頼を尊重する場面なども生まれてくるため、作りたい作品が理想通りに作れない状態にきっとなります。学生のうちくらいは、自分の作りたいものを熱い気持ちと共に作るべきだと思います。

中川先生:努力して勉強をたくさんして、会社に入って経験を積めばもしかしたら監督になれるかも知れません。そして監督になれたとしても、本当に自分のやりたいことができるかは分かりません。学生の皆さんは今できることに全力で取り組み、今後直面する制限された環境の中でいかに自分の表現を反映させる方法を身につけて欲しいです。

学生たちに向けて

川又さん:私はキャスティングが今の仕事の醍醐味だと感じています。主演の役者次第では製作費が跳ね上がることだってあります。そういったところにやりがいを感じています。そのため、キャスティングについてはこだわってほしいです。自主でも映画を撮るときでも、事務所にメールしてみると優しく返してくれることもあります。もちろんそこには情熱と仕事上の報連相は大切です。熱い気持ちを伝えると、それに賛同してくれる方がきっといます。もし上手くいかなくてもその経験が今後に活きるはずです。

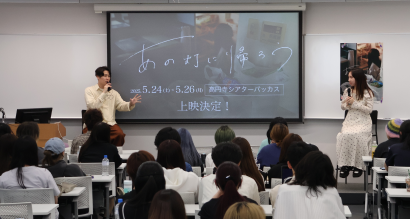

あの灯に帰ろう

俳優・プロデューサー:蔭山ひろみさん

10歳のころから俳優として活動している蔭山さん。現在は俳優だけでなく、自主映画のプロデューサーもおこなっています。今回の作品では主人公 奈海役とプロデューサー両方を務めました。コロナ禍で仕事が減ったときに、仲間たちと映画を撮り始めたことがきっかけで、俳優だけでなくプロデューサーも務めるようになりました。

監督と主演とのコミュニケーション

中川先生:お店の中をただ歩く回想のシーンがありましたね。ここは台本では孤独や虚無感をしっかりと見せたいため、本来は音楽に合わせてテンポよくカットして繋げる予定でした。しかし、現場で私からの提案で場面の重さを考え、カットせず使うようになりました。

蔭山さん:短編映画でもずっしり重く見せられる、セリフのない長回しのシーンを作れたことで、観ている人の気持ちを整理させるような効果も生まれたように思います。また自分で演じる上でも気持ちが通りやすくなり、良い効果が生まれていたと思います。

中川先生:喧嘩しているシーンも細かくお願いしましたね。怒るシーンってわざとらしくなりがちなため、リアルで自然体な演技を求めていました。怒って支離滅裂で普通のテンションではない感じ、という難しい要求だったかも知れません。

蔭山さん:目と口など顔の筋肉の使い方全部が合っていないような使い方をしてほしいと言われました。でも実際に役自身の正確からも怒り方が分からないようなイメージを持っていたので、役に近づけるように演じました。

中川先生:実際、普段ここまで怒ることってなかなかないと思うんです。今は遠慮しがちで引いてしまう人が多いかと思うので、日常で怒る怖さを見せたいと思っていました。現場の空気感もとてもデリケートで、俳優が入り込むためにもスタッフも気を遣う場面です。張り詰めた空気が漂っていました。

言い回し一つについても気を付けていました。別シーンになりますが、台本で疑問形だった文章を、現場でやっていく中で意思を強く表現するために最終的には断定の言い回しに替えた箇所もあります。

蔭山さん:自分を止められない主人公の気持ちを表現できましたね。監督と主演の関係性の中で撮影しながらも上手く作り上げていけたと思います

映画の宣伝について

中川先生:NOT BEERは宣伝の会社がついていますが、こちらは蔭山さんが宣伝までしてもらっています。やってみてどうでしたか?

蔭山さん:映画を撮りたい!作りたい!というところも大切ですが、作品を多くのお客様に観ていただくまでが大事だと思いました。この映画は約2年前に撮りましたが、ようやく上映が決まりました。撮影当時の気持ちを絶やさずにいることが大切だと痛感しています。

宣伝はSNSを中心に使用しています。加えて、映画に関するグッズも製作しました。映画を作るにはお金がかかるため、物販はとても大切だと感じています。豊橋で映画を限定公開した時は完売しました。お金の面はもちろんですが、グッズがお客様の手元にあると、ふと映画を思い出すきっかけになるといいなと思っています。

中川先生:一見映画に関係無いグッズにも見えるかも知れませんが、一人でも多くの人に楽しんでもらおうという目的に繋がっていて映画を盛り上げることに貢献していますよね。チラシやチケットのデザインも蔭山さんが手がけました。公開前にはラジオ出演をするなど、さまざまなメディアを通して宣伝をしています。

学生たちに向けて

蔭山さん:やはり撮影が終わった後の情熱を維持することが難しいですが、仲間がいるとパワーをもらえます。落ち込んでいるときに元気づけてくれます。情熱を絶やさず続けていくためにも、チームでやっていくことの大切さを忘れないでほしいです。今こうして授業を受けている仲間との関係も大切にしてください。