Newsletter vol.6 出版物・広報誌

城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。

地球規模の課題解決に向けて世界各地の英知を集めた大阪・関西万博が4月、始まります。これまでの国際博覧会ではエレベーターや電話など生活に欠かせない技術、商品が生まれるきっかけとなりました。今回のテーマは「未来社会」。7学部9学科の専門家が各分野の最先端を紹介し、来るべき未来を見据えます。

- Highlight【タッチング】看護学部 看護学科 准教授 樺島 稔 「手技の速さや圧力をデータ化 不安や痛み和らげるロボット開発にも応用期待」

- 【日本語教育】国際人文学部 国際文化学科 准教授 萩原 幸司 「協働開発したアセスメントで対話力育成と教師研鑽」

- 【国際法】国際人文学部 国際交流学科 准教授 近藤 航 「テロリストに対する自衛権の適用可能性 将来あるべき法の考察も不可欠」

- 【遊びと観光】観光学部 観光学科 教授 中沢 信一郎 「働く必要のない未来社会 『遊び』の意識を高めよう」

- 【サイバー空間】経営情報学部 総合経営学科 助教 成瀬 健一郎 「ネット空間の脅威増大情報のバックアップの最適化で企業防衛」

- 【エンタメ業界】メディア学部 メディア情報学科 准教授 星野 卓也 「マーケットを『ズラし』光明を保守的業界の脱皮にも期待」

- 【薬学とAI】薬学部 医療薬学科 准教授 新垣 知輝 「薬学教育や調剤薬局でのAI活用 薬剤師本来の仕事ができる未来へ」

- 【保育の現場】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 綿貫 文野「『子どもの成長を伝える連絡帳』で保育者と保護者の関係構築」

- 【リハビリ】福祉総合学部 理学療法学科 准教授 小川 明宏「心不全パンデミック見据え動脈から効果的なリハビリの在り方模索」

Highlight【タッチング】看護学部 看護学科 准教授 樺島 稔 「手技の速さや圧力をデータ化 不安や痛み和らげるロボット開発にも応用期待」

看護師の経験から、患者とのコミュニケーションの1つで、痛みや不安を軽減する効果がある「タッチング」を研究の主としつつ、乳幼児の「夜泣き」に悩む両親のケアついても研究しています。

タッチングは①あてる②さする③叩く④もむ⑤圧する―という手技の組み合わせで行われます。しかし、患者の性別や反応など個別性が高い技術であることから、これまでは看護師自身の見よう見まねの学びに任されてきました。この属人的な技術をデータ化することで可視化し、教育に生かしたいと考えています。実証実験では、看護師の手にセンサーを取り付け、①不安②不眠③嘔気④疼痛―の4場面に応じた、実施時間や手技構成、手の圧力、手を動かす速さなどの項目を計測しました。

その結果、不安と不眠では「あてる」や「叩く」といった手技構成が多くの看護師で類似し、嘔気では「さする」が主で手の動きが速いなどのデータが得られました。これらのデータは定量的な指標となり得るものです。さらに研究を深めることで、看護師や介護士が不足する中で、教育という側面とともに、不安や疼痛を軽減する段階でのロボット等の代替活用の可能性も見いだせると期待しています。災害時など看護師や医師が十分ではない状況下での活用も可能ではないでしょうか。

乳幼児の「夜泣き」に関する研究では、両親のケアの環境について、科研費で聞き取り調査を実施し、論文にまとめています。夜泣きは「月齢2~7か月頃から始まり、10か月~1歳前後まで断続的に続く、泣いている理由が分からず、対処できない入眠後の泣き」であると定義づけできました。多くの家庭では、母親が授乳や抱っこで対処しており、当初は父親の協力が得られないケースが見られますが、徐々に協力する姿勢に変わり、母親の支えになっていました。夜泣き期は苦しい状況と思われがちですが、家族が成長する機会であり、将来を見据える重要な期間であると考えています。

タッチングの研究で用いたセンサー

タッチングの研究で用いたシミュレーター

<専門分野・研究テーマ>

基礎看護、看護技術

<キーワード>

看護技術、タッチング、夜泣き

【日本語教育】国際人文学部 国際文化学科 准教授 萩原 幸司 「協働開発したアセスメントで対話力育成と教師研鑽」

ヨーロッパの日本語教育研究者たちと協働し、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)準拠日本語対話型アセスメントとしてOJAE(Oral Japanese Assessment Europe)を開発しました。それを評価法として実践しつつ、教育に活かす研究を積み重ねています。2021年、学習者の教育だけでなく日本語教師自身の能力向上にOJAEを活かすべく、協働開発した研究仲間たちとオンライン上に「OJAE道場」を開設しました。世界中の日本語教師が協働鍛錬する場として、現在も定期的にOJAE道場を運営し続けています。

翻訳・通訳における言語の「取り扱い」は、機械翻訳や生成AIの登場で激変しましたが、言語の本質には機械では扱えない領域があり、人間が発話すること、人間の発話に接することが、より重要になっています。今後は人間による言語使用がより大きな意味を持つと考えています。

昨年の日本語教育国際研究大会でOJAEに関する実践研究を発表する萩原准教授

<専門分野・研究テーマ>

言語学、日本語学、日本語教育学

<キーワード>

日本語文法、日本語教育実践、複言語・複文化主義、多文化共生

【国際法】国際人文学部 国際交流学科 准教授 近藤 航 「テロリストに対する自衛権の適用可能性 将来あるべき法の考察も不可欠」

2001年9月11日の米国同時多発テロ(9.11事件)を契機に、国際法の観点からテロと自衛権について研究しています。9.11事件では約3千人が亡くなりました。米国は、国際的なテロ集団アルカイダの犯行と断定し、その本拠地アフガニスタンで軍事行動をとり、自衛権で正当化できると主張しました。この主張の妥当性を巡り学説上激しい対立が見られますが、現行法では解決しきれない問題だと捉えています。

だからこそ、「将来あるべき法」も見据えながら考察する必要があります。その際に重視すべきは、①「国連の目的」、②時代、国、宗教などの違いを乗り超える「普遍的価値」、③「実態に即した法解釈」です。その上で考えると、「テロリストのような非国家主体であっても、武力行使の実質的能力を持つようになれば、武力行使禁止原則に服すべき」です。それを前提に、テロリストに対する自衛権の適用可能性・構造・限界を解明していくことが課題です。

連載中の最新論文:横浜法学32巻2号(2023年12月)

<専門分野・研究テーマ>

国際法

<キーワード>

安全保障と開発協力に関する国際法研究:テロと自衛権を軸に、国際人道法の研究へと発展中

【遊びと観光】観光学部 観光学科 教授 中沢 信一郎 「働く必要のない未来社会『遊び』の意識を高めよう」

「働く必要のない」未来社会は、テクノロジーの進化とともに現実のものとなりつつあります。週休3日制やワーケーションが普及し、ベーシックインカムの導入も視野に入る中、人間は「遊びながら生き存える」時代へと向かっています。観光もまた、「遊び」の延長として存在し、人間の本質に近づくものとなるでしょう。

オランダの文明批評家ホイジンガは『ホモ・ルーデンス』(1938年)で、「遊び」は文化に先行し、人間の根源的な営みであると説きました。また、文化人類学者レヴィ=ストロースは「ブリコラージュ」という発想に注目して、限られた素材を用いた創造的な手仕事の重要性を示しました。私のゼミでは、教室を即興的にインスタレーションする活動を通じ、学生が「子ども心」を取り戻しながら工作する喜びを深く体感しています。未来社会における観光は、こうした創造的な「遊び」の延長線上にあるのかもしれません。

2024年度にゼミで実施したインスタレーションの取り組み(撮影: 羅沅琪)

<専門分野・研究テーマ>

観光デザイン

<キーワード>

遊ぶ人(ホモ・ルーデンス)、ブリコラージュ、インスタレーション

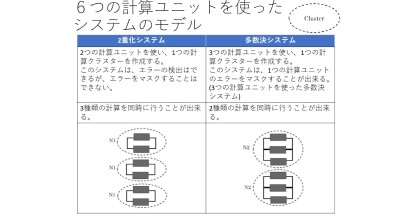

【サイバー空間】経営情報学部 総合経営学科 助教 成瀬 健一郎 「ネット空間の脅威増大情報のバックアップの最適化で企業防衛」

研究の中心はオペレーションズ・リサーチや信頼性工学と呼ばれる分野です。現在は、コンピュータにおけるバックアップの最適化に関する研究に力を注いでいます。サイバー攻撃で身代金を要求する事案が世界規模で多発しています。企業などが標的となり、経営にも大きな影響を与えています。こうした攻撃から企業を守る手段の一つが、情報のバックアップを図り早期復旧を果たすことです。

膨大な情報を頻繁にバックアップすればその分だけ時間がかかり、本来の処理時間が奪われます。一方でバックアップの回数を減らすと、情報を元に戻すのに再処理を行うため時間がかかります。こういった二律背反の状態のシステムの最適化を計るための数学的モデルを構築し、問題解決することが主な研究です。今以上にインターネット上に膨大な情報が蓄積される未来では、サイバー攻撃のリスクも各段に増大します。その状況から企業を守るための研究を進めていきたいと考えています。

成瀬助教が研究する計算システムモデル

<専門分野・研究テーマ>

オペレーションズ・リサーチ、コンピュータ・サイエンス、教育工学

<キーワード>

信頼性工学、コンピュータ・サイエンス、マーケットシェア

【エンタメ業界】メディア学部 メディア情報学科 准教授 星野 卓也 「マーケットを『ズラし』光明を保守的業界の脱皮にも期待」

シナリオライターとして活動した後、大手音楽・レコード会社でマーケティングなどに携わりました。2000年代前半は「歌がタダになる」と言われ始めた時代。CD販売から音楽配信が主流へと向かう中で、ファンクラブビジネスやライブでのグッズ販売などで収益を上げていくビジネスモデルへの転換を考察しました。エンタメ業界をマーケティングという視点で見ると成長の余地は多くありました。

今では当たり前に日本の楽曲が「全世界」配信され、「国内」でのCD販売以上の利益が出ています。いわばマーケットを「ズラす」という考え方の成功事例です。エンタメ業界は今、YouTubeやTikTokなど新たなメディアが台頭し大きく変化しています。かつてエンタメ業界の中心だったテレビも「電波オークション」を導入し、新規参入を促してマーケットを広げる変化が必要でしょう。また、「日本古来のもの」を見直し、価値を最大化する手法を探し続けることも重要です。

ゼミで企画した『六人の嘘つきな大学生』の著者を招いたイベントの様子

<専門分野・研究テーマ>

エンタテインメント・マネジメント、コンテンツ・プロデュース、

<キーワード>

エンタテインメント・ビジネスの変遷、経験価値とコンテクスト、コンテンツの絶対値

【薬学とAI】薬学部 医療薬学科 准教授 新垣 知輝 「薬学教育や調剤薬局でのAI活用薬剤師本来の仕事ができる未来へ」

2024年度から「薬学と人工知能(AI)」を研究の主眼に置いています。AIは2022年のChatGPTの公開で新たな局面を迎えました。薬学教育や薬剤師の仕事においてもAIを利活用できる人材の育成が急務であると考えています。

近年の医学の発展は目覚ましく、薬剤師に必要な知識量は飛躍的に増えており、次々と開発される薬剤のすべてを正確に把握し、処方せんに基づく調剤業務や患者への服薬指導などをするためには、膨大な知識量と経験が必要です。この習得にAIを活用できないかと、学生とともに模索しています。

AI活用が進めば、薬剤師の業務負担の軽減につながり、患者の様子を観察し助言する薬剤師の本質的な仕事に注力できるようになります。そのような未来で働く薬剤師はAIに慣れ親しんでおくことが不可欠です。未来で活躍できる人材の育成を目指し、最新の技術を取り入れた21世紀の薬学教育の構築に向けて日々取り組んでいます。

学生とともに実施しているAI活用について紹介する新垣准教授

<専門分野・研究テーマ>

分析科学、教育工学

<キーワード>

無細胞タンパク質合成に関する研究、質的理解に基づいた新規リメディアル教育の研究、薬学教育におけるAIの利活用法の研究、魅力ある学習のためのゲーミフィケーション要素に関する研究

【保育の現場】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 綿貫 文野「『子どもの成長を伝える連絡帳』で保育者と保護者の関係構築」

保育の現場から研究職に移りました。現場経験を生かし、保育の現場と保護者との懸け橋となる「連絡帳」について研究しています。例えば、連絡帳の書き方で「子育ては思い通りにはいかないですよね」と保護者を労ったり、「イヤイヤ期」という言葉を「自己主張期」といった子どもの様子を伝える時に保育の専門用語を用いて分かりやすく説明したりすることにより、子どもの成長を伝えることが重要です。保護者に伝わりやすく、信頼感も高まります。

現在まとめている保育者490人への調査では、約6割以上が連絡帳アプリを活用している現状です。一方で、養成校で連絡帳について学んだ経験の有無については、「学んだ経験がない」が約7割と最も多く、「学んだ」が約3割という結果でした。

連絡帳アプリの導入で利便性は格段に高まります。しかし、重要なのはその質の担保です。保育者と保護者のコミュニケーションがより円滑になる連絡帳の在り方を探求し、学生たちと考えています。

学生たちには乳幼児の不安を和らげるベビーマッサージについても伝えている

<専門分野・研究テーマ>

保育学、子育て支援、保育経営マネジメント

<キーワード>

保育現場の連絡帳、子育て支援、保育現場のICT活用の研究

【リハビリ】福祉総合学部 理学療法学科 准教授 小川 明宏「心不全パンデミック見据え動脈から効果的なリハビリの在り方模索」

心疾患患者に有効なリハビリテーションの在り方について研究を進めています。心疾患の中でも、心不全の患者数は現在120万人と推定され、2030年には130万人に達するとの予測もあることから、「心不全パンデミック」の到来が懸念されています。医療のひっ迫で十分な治療が受けられない可能性もあり、罹患しても身体機能を戻し、社会復帰できるよう支援するリハビリの重要性は高まっています。

従来は、有酸素運動や筋肉に軽い負荷をかけるレジスタンストレーニングが中心でしたが、短期間で高い効果を得るための運動療法の開発を目指しており、心臓から血液を全身に送る動脈の働きに着目しています。25年に渡る医療現場での経験があり、循環器疾患患者に対して運動療法や生活習慣改善の支援を行う専門資格も有しています。このような経験、知識を生かした研究で未来の心疾患リハビリを追求したいと考えています。

動脈弾性の指標であるCardio-ankle vascular indexの測定の様子

<専門分野・研究テーマ>

循環器理学療法学、心臓リハビリテーション、血管機能学、フレイル予防

<キーワード>

心臓リハビリテーション、動脈弾性能、骨格筋機能、心不全