グローバルコミュニケーション専攻の学生が研究発表を行いました

グローバルコミュニケーション専攻(修士課程)

2025.02.21

グローバルコミュニケーション専攻の学生が研究発表を行いました

2025年2月1日(土)に、言語学フェス2025(オンライン開催)にて、グローバルコミュニケーション専攻(修士課程)の大学院生がポスター発表形式の発表を行いました。発表題目は以下の通りです。

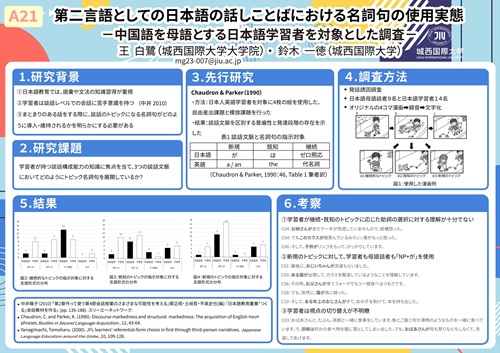

王白鷺「第二言語としての日本語の話しことばにおける名詞句の使用実態―中国語を母語とする日本語学習者を対象とした調査―」

石沢琳「中国語話者による日本語の格助詞の使用実態―省略現象を中心に―」

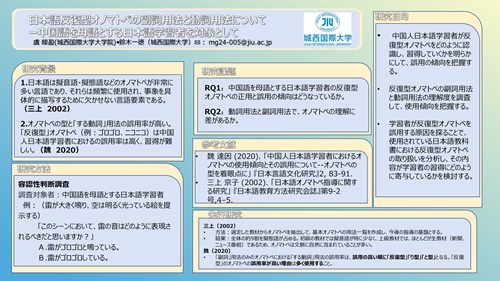

虞皪盈「日本語反復型オノマトペの副詞用法と動詞用法について―中国語を母語とする日本語学習者を対象として―」

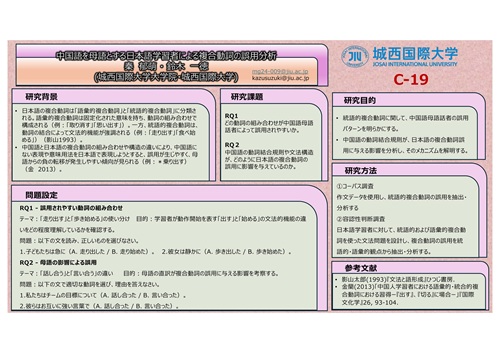

秦郁萌「中国語を母語とする日本語学習者による複合動詞の誤用分析」

王白鷺さん

今回「言語学フェス2025」に参加しました。初めてのオンライン発表形式で、参加者全員がアバターになり、看板の前を歩き回るという、とても新鮮な体験でした。オンライン発表は、対面発表のような緊張感は少なかったものの、自分が話している間に相手の表情が見えないため、本当に聞いてくれているのか不安に感じる場面もありました。しかし、発表が終わるたびにリスナーの皆さんから「いいね」や拍手のリアクションが届き、そのたびに安心しました。 今回の発表では、論文に関する貴重なコメントやアドバイスをいただくことができ、とても有意義な時間となりました。修士課程を修了する前に、もう一度このような発表の機会を得られたことを、とても嬉しく思います。 最後に、ご参加いただいた先生方や学生の皆さん、そして同じ研究室の後輩たちの応援と励ましに心から感謝いたします。特に、指導教員の鈴木先生には、研究の方向性について継続的にご指導いただき、多くの助言をいただきました。本当にありがとうございました。

石沢琳さん

今回、言語学フェス2025に初めて参加し、修士論文で取り組んでいる調査の一部を発表しました。本研究では、中国語を母語とする日本語学習者の話しことばにおける格助詞の省略パターンを明らかにするため、リスニング形式の容認性判断課題を用いた調査結果を報告しました。初めてポスター発表を行い、言語学に興味を持つ方々に向けて説明する機会を得ました。これまでの研究成果を共有し、専門的な視点からのフィードバックを受けることができたのは、とても有意義でした。また、他の発表者の研究を聞くことで新たな視点を得ることができ、自身の研究をより深める良いきっかけになりました。最後に、発表の機会を提供してくださった言語学フェス2025実行委員会の皆様、いつも応援してくださっている皆様、そして特に指導教員の鈴木先生とゼミのメンバーに、心から感謝申し上げます。

虞皪盈さん

今回、言語学フェスに初めて参加し、修士論文で取り組んでいる調査内容について報告しました。具体的には、中国語を母語とする日本語学習者を対象にした日本語の反復型オノマトペの副詞用法と動詞用法の使い分けについての発表を行いました。今回は初めてのオンライン発表で、こうした形式の発表に参加すること自体が新鮮であり、同時にとても緊張しました。オンラインという形式にも関わらず、参加者から直接質問を受けることができ、非常に貴重な経験となりました。発表後には、日本語と中国語の拟声拟态词(オノマトペ)の違いについて質問をいただき、このテーマについての異なる言語間の認識の違いを再確認することができました。これにより、研究の方向性について新たな視点を得ることができ、今後の調査に向けて良いヒントとなりました。今回の発表の機会を提供してくださった言語学フェス、そして日頃から支援してくださっている研究指導教員の鈴木先生と鈴木研究室の皆様に心から感謝申し上げます。今後もこのような学会・研究会に参加し、研究をさらに進めていきたいと考えています。

秦郁萌さん

今回、言語学フェスに初めて参加し、修士論文の研究計画について発表しました。テーマは「中国語を母語とする日本語学習者による複合動詞の誤用分析」で、研究の目的や方法、対象などについて説明し、今後の研究の方向性について発表しました。初めてのポスター発表で、とても緊張しましたが、先生方や参加者の皆様から温かいコメントやご意見をいただき、大変勉強になりました。特に、研究対象の選定や課題の明確化について具体的なアドバイスをいただき、今後の研究計画をより明確にする貴重な示唆を得ることができました。 また、他の発表を聞くことで、異なるアプローチや視点を学ぶことができ、自分の研究をより広い視野で捉えるきっかけにもなりました。今回の経験を通じて、このような発表が研究の発展に欠かせないことを改めて実感しました。最後に、発表の機会をくださった言語学フェス2025の運営の皆様、そして日頃からご指導いただいている鈴木先生と研究室の皆様に心より感謝申し上げます。