山武郡市のサイクルツーリズムを推進:館山市内のサイクルツーリズムに関わる活動や資源から学ぶこと

プロジェクト

2025.09.25

2025年度も、観光学部が提供する域学共創プロジェクトB(全学共通基盤科目;他学部でも履修できる科目)では、「道の駅を基点とした観光」を主題としたプロジェクトを実施しています。

本年度の授業は、昨年度までとは異なり、東金市だけでなく、東金市を含む広域なエリアの「地域の魅力発見」と、その魅力を活かした「サイクルツーリズムのためのコースの開発」を行なっています。これまでは、東金市と観光に関わる連携協定を結び、東金市の観光に関わる基盤づくりを行ってきましたが、東金市を盛り上げるためには、東金市だけの魅力を伝えることに留まらず、山武郡市全域の観光振興に寄与する取り組みであるべきだということが学生たちにわかってきたからです。

今回は、7月29日に、同じ千葉県の館山市におけるサイクルツーリズムに寄与する観光資源(戦争遺構)の視察と、広範な移動に関わる研究をされている東京大学大学院新領域創成科学研究科・岡部研究室の拠点「ゴンジロウ」において岡部研の大学院生の皆様の研究活動についてお話を伺いました。

上記の視察を通して、本学の学生たちが何を考え、自分たちのサイクルツーリズムの活動として、東金市および山武郡市に何を持ち帰ることができるのか、学生の声を介して共有いただければ幸いです。

山武郡市と似た環境のある館山市の海辺を試走しました

○観光学部1年 浅沼 瑞希

7月29日、私たち域学共創プロジェクトB「道の駅と大学」を履修しているメンバーは、館山市内の観光スポットの視察、並びに、自転車で海辺の環境を楽しみました。

まず、私は、今回の館山市の視察で、道路上に青い矢印があることに気付きました。これは「矢羽根」と言い、観光地のサイクリングロードや自転車専用道路に使われています。しかし、この視察の前に、調査を行ってきた山武郡市や東金市にはこの表示が少なく、私たちが活動している山武郡市においても自転車専用道路の整備の必要性を感じました。青い矢印によって進行方向やキープレフトの位置が分かりやすく、交通安全にも貢献できると思ったからです。

また、館山駅のロータリーのような車が多く複雑な場所では、歩行者と自転車を分ける看板もあり、自転車を観光に利用する上では、安全性を担保することが必要なのだと感じました。ただコースを作っているだけではなく、こうしたインフラ作りを推進している方々に協力を願うことも必要だと感じました。

話は変わりますが、館山市では、自転車で海辺の環境を感じる走行をするだけでなく、戦争遺構(赤山地下壕跡や掩体壕)も見てまわりました。

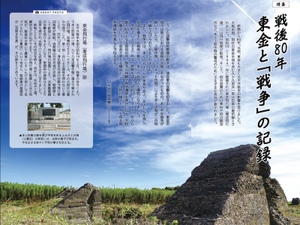

その後、東金市のコンビニで『広報とうがね』を手に取る機会があり、読み進めていると「特集 戦後80年 東金と戦争の記録」の記事を偶然見つけました。私は、その記事の中で、大学のある東金市に、上田中坑道陣地跡というものがあることを知りました。以前から、同市に、豊成飛行場跡というものがあることは知っていて訪れたこともありましたが、他の戦争遺跡については把握していなかったため、この発見には驚きました。上田中坑道陣地跡は、今回の視察で見た館山市の赤山地下壕跡と同じく山中に作られた軍事施設跡であり、本土決戦に備えて造られた点が共通しています。

しかし、赤山地下壕跡は、現在、観光施設として再整備されつつありましたが、上田中坑道陣地跡は一切手が加えられておらず、土砂が流入して坑内が狭くなるほど放置されているそうです。ただ、今回の視察を経験し、上田中坑道陣地跡も整備を行い、観光施設として公開するのもいいのではないのかと考えました。

最後になりますが、館山市での試走と視察から得た気付きや発見を活かして、新たな観光資源やサイクルツーリズムへの可能性を広めていきたいです。

赤山地下壕跡を視察した際の様子

『広報とうがね』の記事(2025年(令和7年)8月1日号より引用)

○ 観光学部1年 張 耀予

千葉県館山市の視察は、私たちのサイクルツーリズム推進の参考にするため、自転車で地域を観光するプログラムでした。3チームに分かれ、交代しながら、ゴールの西岬というところにある磯の香亭というランチを取る場所を目指しました。

私は、第二グループのメンバーとして、自転車で館山市内の海辺を四人で走行しました。その途中、まるで沖縄のようなきれいな海辺を通り、とてもわくわくしました。海の色は青く、波の音が心地よく、風が顔に当たってとても気持ちよかったです。私たちのチームは、途中でお店や観光スポットには目もくれず、長い距離をひたすら走りました。ただ、車では通ることができない細い小道の先にあるきれいな浜辺で一度だけ止まり、記念写真を撮りました。こうした経験をしたことで、普段バスや電車では気づかない小さな景色や香りを、自転車だとゆっくり楽しむことができるのだと気づきました。

自転車での観光は、環境にやさしく、好きな場所で止まって景色を眺めたり、写真を撮ったりできるのが魅力だと再認識しました。また、運動にもなるので健康的だと思います。ただし、長い距離を走ると疲れることや、雨の日は難しいという欠点もありますが、ぜひみなさんにお勧めしたいと思いました。

今回の経験とともに、留学生の友人に「ぜひ一度自転車で観光してみてください」と伝えたいです。

館山市に残る掩体壕の保存方法を視察

自転車を降りて海の見渡せ休憩できる環境について考えました

○ 観光学部3年 上島 佳乃

私たちは、ランチをとった後に、千葉県館山市の視察の最後として、西岬(にしざき)というエリアにある東京大学の学生が管理している施設を訪れることになりました。ここでは、茅葺きの古民家「ゴンジロウ」を拠点として地域のコミュニティづくりをしている東京大学大学院新領域創成科学研究科の岡部研究室の方々のお話をうかがいました。

とくに印象に残っていることは、コロナ禍に、実際に、5ヶ月間ほど「ゴンジロウ」に住んで、近くのバス停にリアカーを持っていって小さなカフェを開いて、地元住民の方々にコーヒーをふるまったりしていたというお話でした。こうした活動を通して、バス停をただの公共交通の利用者のための駅としてではなく、「自然と人が集まる場所=家」としたいとのことでした。

そして、この活動を基点に様々な活動をしていることも知りました。

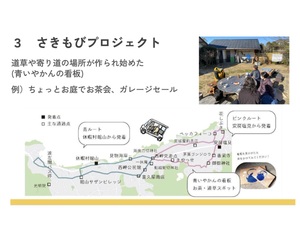

グリーンスローモビリティというゴルフカートのような乗り物を使った実証実験でも、「自然と人が集まる場所=家」のような場所を作っていました。それは、地域の住人に「青いやかん」プロジェクト(青いやかんの看板が吊るしてあったらよってもいいよという合図)というものを自主的にやってもらっており、地域の住人と観光客が交流できる仕組みづくりを行うものでした。

岡部先生から地域の拠点となる「ゴンジロウ」の取り組みについて拝聴

大学院生の方々の「移動」に関わる研究について学びました

エイドステーションの考え方とリンクさせながら話を聞きました

こうしたお話を聞き、イベントをやるにしても、単に人を集めるのではなく、日常の延長に自然と交流が生まれる仕掛けをつくることの大切さを実感しました。また、地域の外部から訪れた方の視点やエネルギーが地域の人々の生活に溶け込み、相互に学びあうことで新たなコミュニティの形を模索しているとの話を聞き、「公共空間の活用や外部人材の関わり方が地域のつながりを再構築する上で重要な役割を果たす」ということを考えるきっかけとなりました。

今後、私たちが運営するサイクルツーリズムのエイドステーション(休憩所)のあり方も考えていこうと思います。

最後にJRバス関東が運行しているサイクルラック付きバスに乗車

関連記事:

・道の駅を基点とした観光産業創出のための取り組み:地域人の「想い(ストーリー)」をつなぐ道の駅を視察

・サイクリストに向けて山武郡市の地域資源を発見・発信

・山武郡市の魅力をつなぐ80kmのコースづくりとイベント運営をサポート

・国土交通省「道の駅×大学 連携事例発表会」にて活動報告を実施