Newsletter vol.7 出版物・広報誌

城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。

今号のテーマ「ヒト(ヒューマニズム)」

約500万年前に2足歩行の猿人が出現し、長い時間をかけて進化を遂げ、ホモ・サピエンス(現生人類)が出現したとされるのは、約40万~25万年前です。そしていま、感染症や災害、戦争などの危機を乗り越え、世界人口は80億人を突破しました。今号では「ヒト」の暮らしや価値観、技術の進歩などを捉える教員の研究を紹介します。

- Highlight【歩く】福祉総合学部 理学療法学科 准教授 桑江 豊 「加速度センサーで歩行の質を数値化 歩き方の可視化でPTの経験差軽減」

- 【伝承】国際人文学部 国際文化学科 教授 岡田 美也子 「地域に眠る歴史や文学を解き明かし、地域活性化へ」

- 【先住民】国際人文学部 国際交流学科 教授 井上 敏昭 「北方アサバスカンの魂宿すビーズワーク 時を越え製作者社会と『再会』へ」

- 【おもてなし】観光学部観光学科 教授 服部 崇「ゲストの期待超える『YES』の極意 ホテルマンの仕事の流儀を伝授」

- 【筋肉】経営情報学部 総合経営学科 准教授 柿木 亮 「男女で筋肉のつき方が違うのはなぜ?筋サテライト細胞の働きから考える」

- 【森林浴】メディア学部 メディア情報学科 教授 大江 宏子「VR活用『デジタル森林浴』の可能性 ストレス社会の新たな処方箋に」」

- 【個別化医療】薬学部 医療薬学科 教授 佐々木 英久「個人の背景探り適切な薬剤服用を 在宅ケアによる服薬指導の可能性も検証」

- 【対面と遠隔】福祉総合学部 福祉総合学科 准教授 安田 孝「リスキリングはオンライン?対面? 個人に合った学び方を考える」

- 【中途障がい児】看護学部 看護学科 助教 佐藤 愛「子どもと家族を支えるケア者の支援充実へ 指針策定目指す」

Highlight【歩く】福祉総合学部 理学療法学科 桑江 豊 「加速度センサーで歩行の質を数値化 歩き方の可視化でPTの経験差軽減」

ヒト特有の「二足歩行」は、高齢化社会でその維持・改善が重要です。しかし、理学療法士(PT)が行う歩行評価には、熟練度による差が生じる課題がありました。この解決のため、ウェアラブル加速度センサーで「歩行の質」を客観的に数値化する研究に取り組んでいます。

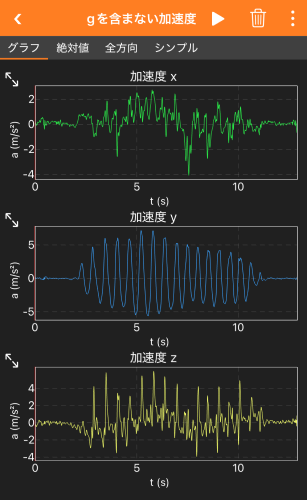

従来、PTによる歩行評価では、PTの目視による観察やストップウォッチを用いた10m歩行時間計測が一般的でした。この手法は簡便であるものの、歩行時間や歩行速度という大まかな指標しか得られず、評価者の主観や経験に左右されるという課題を感じていました。そこで、歩行の動きやリズムを詳細な波形データとして可視化できる加速度センサーに着目。健常者と虚弱高齢者の歩行を比較分析しました。健康な人の安定した波形に対し、身体の揺れや足を引きずる歩行ではその特徴が明確に現れることを確認。腰部の角度変化などの詳細データから、両者の明確な差異を定量的に把握することに成功しました。

この加速度センサーを用いた歩行評価は、歩行の特徴を客観的・定量的に把握でき、転倒予測や歩行自立度判定の精度を飛躍的に向上させます。これにより、PTの経験に依存しがちだった評価の標準化と質の向上が実現し、より多くの患者さんへ質の高いリハビリテーションを提供できると期待しています。

さらに、厚生労働省の介護ロボット開発関連事業にも参加経験があります。今後はこの経験を活かし、民間企業と連携して、センサーで体重測定できるベッドや、寝たきりの方の排便を自動感知するおむつセンサーなど、QOL向上に貢献する介護機器の開発にも携わる予定です。

▲歩行中の(上から)左右、上下、前後の加速度の波形

▲測定風景のイメージ(Chat GPTにより生成)

<専門分野・研究テーマ>

人間医工学、福祉工学

<キーワード>

ウェアラブルセンサーを用いた動作評価・運動療法の効果判定

【伝承】国際人文学部 国際文化学科 教授 岡田 美也子 「地域に眠る歴史や文学を解き明かし、地域活性化へ」

東総・山武地域を中心に中世文学研究を進めています。例えば、千葉氏一族である東氏は、現在の香取郡東庄町を発祥の地とし、和歌世界に深く関わる人物を輩出しました。その代表が郡上東氏の常縁(室町時代中期から戦国時代初期の武将、歌人)で、平安時代の『古今和歌集』に関する秘伝を授ける「古今伝授」の祖とされます。

一方、東金市には『古今集』仮名序で柿本人麻呂と並び称された山部(山辺)赤人の墓とされる「赤人塚」も存在しています。歴史上の人物や書物の解釈には様々な「説」がありますが、私の関心はこれらの説が創られ後世に伝えられてきた理由です。人々が書き記したものには必ず歴史的文脈や思想的背景があります。それらを解明するために、まずは地域に残る書物や史料を収集、整理する必要があります。そして、将来的には地域の歴史巡りなど観光にもつなげ、地域の活性化に貢献できればと考えています。

▲山辺赤人の墓と伝わる「赤人塚」

<専門分野・研究テーマ>

日本中世文学

<キーワード>

説話文学と和歌・歌書の世界の交錯、中世房総の文学

【先住民】国際人文学部 国際交流学科 教授 井上 敏昭 「北方アサバスカンの魂宿すビーズワーク 時を越え製作者社会と「再会」へ」

アラスカとカナダの先住民「北方アサバスカン」の“モノ文化”に関する研究を進めています。狩猟採集文化を受け継ぐアサバスカンは19世紀初頭まで、ヘラジカの毛皮などを使った服飾文化を築いていましたが、欧州などとの交易が活発化すると、ビーズを用いた独特の工芸文化を確立し、その製作物は「アサバスカンビーズワーク」として知られるようになりました。

このビーズワークを含む貴重な品々が国立民族学博物館や北海道立北方民族博物館などに所蔵されています。これらを製作した先住民のコミュニティを特定し、製作者の縁者や伝統継承者と博物館資料が時を超えて対面する「再会プロジェクト」を2028年度までに実現しようと科研費で研究を続けています。 ビーズワークはその特徴などから、製作地域の特定がある程度可能であり、それを追跡し記録することで後世への資料になります。ヒトとモノの再会は伝統的な資料の価値を高めることにもつながると考えています。

▲アサバスカンビーズワーク

<専門分野・研究テーマ>

文化人類学、アラスカ先住民研究

<キーワード>

極北地域、マイノリティ、食文化、贈与論、開発と環境保全

【遊びと観光】観光学部 観光学科 教授 服部 崇「ゲストの期待超える「YES」の極意 ホテルマンの仕事の流儀を伝授」

「東京都内のシティホテルで営業や婚礼、広報マンとして長年勤務していました。ホテルでは多くの観光客を迎えます。観光はその土地の生活や景色、言葉、文化などの「光」を「観る」こと。そして、この観光を支えるホテル業でよく使われる言葉が「おもてなし」です。接客で決まっていることをするのが「サービス」、困っていることを察して行うのが「ホスピタリティ」、さらに、その上にあるのが喜んでもらうために行う「おもてなし」です。日本のホテルは他国と比べてもより高い水準でおもてなしを意識していると感じています。

ホテルマンはプロでなければいけません。プロはお客様の想像を超えた「YES」を提供できる人。お客様のニーズの本質を汲み取り、依頼をそのまま受け入れるのではなく、期待以上の「YES」で返せるのが本物のホテルマンです。将来の日本の観光を担うホテルへの就職を目指す学生たちにはこうしたプロの仕事の心意気を伝えています。

▲ホテルスタッフより客室(施設)の説明を受ける学生

<専門分野・研究テーマ>

ホテルビジネス、ブライダルビジネス

<キーワード>

サスティナブル社会におけるラグジュアリーとエコの定義に関する研究

【筋肉】経営情報学部 総合経営学科 准教授 柿木 亮 「男女で筋肉のつき方が違うのはなぜ?筋サテライト細胞の働きから考える」

人体の大部分を占め、自らの意思で動かすことのできる「骨格筋」がどのように大きくなるのか、そのメカニズムを研究しています。特に、筋肉の発達における性差に注目しています。一般に、筋肉量は男性の方が女性よりも多く、運動やトレーニングを行っても、女性では筋肉が男性ほど大きくなりにくいことが知られています。このような性差がなぜ生じるのかを明らかにするため、瞬発力に優れる「速筋線維」と、持久力に優れる「遅筋線維」の割合に着目しています。実際に、女性は男性に比べて遅筋線維の割合が多いことが分かっていますが、それぞれの線維の周囲に存在する幹細胞である「筋サテライト細胞」の働きにも性差があるのかを突き止めたいと考えています。骨格筋の性差のメカニズムを解明することで、女性に適したトレーニング方法の開発や、性差を考慮したサルコペニア(加齢による筋肉量の低下)予防プログラムの提案につなげることを目指しています。

.png)

▲遅筋線維(赤色)や速筋線維(黒色)の周囲に存在する筋サテライト細胞(緑色)

<専門分野・研究テーマ>

運動生理学、筋生理学、保健体育科教育学

<キーワード>

骨格筋の肥大・萎縮のメカニズムに関する研究、保健・体育授業に関する研究

【森林浴】メディア学部メディア情報学科 教授 大江 宏子 「VR活用「デジタル森林浴」の可能性 ストレス社会の新たな処方箋に」

1982年、当時の林野庁長官が「森林浴」という言葉を提唱しました。健康に良いとして全国的に話題となり、現在では「shinrin yoku」として、世界的に認知されています。日本で生まれ世界に広がった文化、暮らしに根付いた行動様式だと捉えています。

聴覚、視覚、嗅覚から森林を感じ精神的に安らぐのが森林浴です。木々に囲まれてリラックスするのが本質ではありますが、どんな人でも体験できるようにならないかとの思いから、VRを活用した「デジタル森林浴」のあり方を研究しています。

「デジタル森林浴」の効用は医学的な裏付けがまだ乏しい状況です。医師と協働でヒトへの好影響を裏付けるとともに、本学の映像や香り、看護などの専門家の知見を集結させた「デジタル森林浴」でアプリ開発などを進め、ストレス社会に生きる人々の助けになればと考えています。

▲森林浴のイメージ(Chat GPTで生成)

<専門分野・研究テーマ>

経済学、コミュニケーション論、コミュニティデザイン

<キーワード>

ビジネスコミュニケーション、ナラティブ、DX

【個別化医療】薬学部 医療薬学科 教授 佐々木 英久 「個人の背景探り適切な薬剤服用を 在宅ケアによる服薬指導の可能性も検証」

近年注目が高まる「個別化医療」が研究の中心です。一人ひとりの検査データ、遺伝子情報、生活習慣などの背景を掘り下げ、最適な薬物治療を提供するアプローチです。令和6年度入学生から「薬物治療を個別最適化する能力の向上」が導入されました。私の研究では、特に腎障害への薬物治療に着目し、薬物治療などの解析因子と血清クレアチニン値の変動から透析導入期間に与える影響を分析しました。

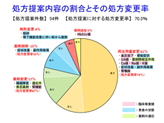

また、6剤以上を服用するポリファーマシー(多剤併用)対策で、在宅での服薬指導の可能性を検証しています。研究対象患者50人中、35人がポリファーマシーでした。医師と薬剤師が患者宅を同行し薬剤師が処方提案をした結果、54件の提案のうち70%が医師に承諾されるという高い有用性が示されました。在宅ケアは家庭環境を把握でき、的確な服薬指導につながります。高齢化、過疎化が進む社会において、より効果的な在宅医療の在り方を検討しています。

▲住居型有料老人施設での医師往診時における薬剤師の同行効果(臨床薬学研究室・長谷川美希)

<専門分野・研究テーマ>

医療薬学、薬物治療学

<キーワード>

生活習慣病薬の適正使用に関する研究

【対面と遠隔】福祉総合学部 福祉総合学科 准教授 安田 孝「リスキリングはオンライン?対面?個人に合った学び方を考える」

出発点はヒトの「顔」を中心とした認知に関する「認知心理学」と呼ばれる分野です。社会とのコミュニケーションの窓口となる顔で「誰か分かる」や「どういう印象を抱くのか」ということを実験により裏付ける研究を行っていました。

現在は派生して、オンラインによる学び直し促進の要因などについて科研費で研究しています。オンラインでのリスキリングはコロナ禍を経て、国が推し進めていますが、コロナ前の2019年調査では全年代の70%が「興味がない」と答えるなど浸透が不十分な印象でした。この興味の有無も含め、コロナ禍後の状況を調査したいと考えています。また、学び直しを始める時に、自身の状況や考え方により、対面とオンラインのどちらが良いのか、決めることができるチュートリアル教材の開発などに発展させていきたいです。ほかにも、就職活動時におけるオンライン面接の在り方の研究にも参加しています。

▲回答者の年代と「学び直し」経験と希望の有無の割合、50代(2022年)

<専門分野・研究テーマ>

教育心理学、認知心理学

<キーワード>

成人学習、情報教育、視知覚、情報コミュニケーション

【中途障がい児】看護学部 看護学科 助教 佐藤 愛「子どもと家族を支えるケア者の支援充実へ 指針策定目指す」

交通事故や急性脳症などで障がいを負った中途障がい児とその家族の支援が研究テーマです。看護師として小児科病棟で働いていた時、中途障がい児に対する看護の在り方に迷うことがあり、研究者の道を志しました。

重度の肢体不自由と知的障がいとが重複した状態の重症心身障がい児の30%程度が中途障がいによる要因と言われています。健康な時期を経験しているため、先天性の場合と比べてコミュニティが少なく、家族の多くは健康な時期とのギャップに苦悩しています。

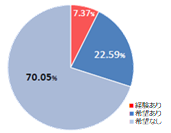

医療的ケアが必要な中途障がい児の在宅ケアに関わる看護師、理学療法士、作業療法士にヒアリングしたところ、情報の発信タイミングや質が重要であることが分かりました。現在は、専門職者による子ども・家族への支援指針の策定に向けて、科研費で研究を進めています。子どもと家族の成長、発達のために家族員が取り組むべき課題を設定し、その都度、専門職者によるどのような支援が必要なのかを明示できる指針を目指しています。

▲2024年に香港であった国際学会で行ったポスター発表

<専門分野・研究テーマ>

地域・在宅看護学、中途障がい児と家族への支援

<キーワード>

中途障がい児、家族発達課題、在宅看護