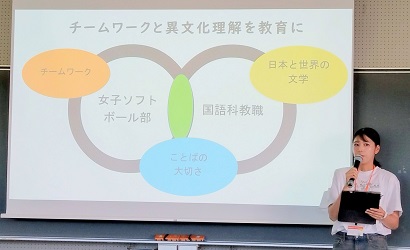

チームワークと異文化理解を教育に~国語教師を目指す元女子ソフトボール部キャプテン~ 資格・進路

国語教師を目指す国際文化コース4年生の佐藤さんに、国語科教職課程と部活動を両立させた大学生活についてお話しいただきました。

*本インタビューは、2025年7月26日に実施されたオープンキャンパス企画「学生と教員のクロストーク」の全文を収録したものです。

――どうして国際文化学科に入学しようと思ったのですか。

国語科教職とソフトボールを両立できるのは千葉県ではここだけだったというのが一番大きな理由です。私が先生を目指したきっかけは高校の先生に憧れたからでした。

私は、中学生の時からソフトボールを始め、中学時代に共に日本一を目指さないかとお声をかけていただき、強豪校への進学を決めました。入学してみると、周りは幼稚園生からソフトボールをやっている人ばかりで、部員数は50人を超え、ベンチ入りすらできずに苦しい日々が続いていました。しかし、最後の夏の大会では、スタメン入りを果たし、見事日本一をとることができました。

私の高校生活は、余裕がなく楽しかった思い出はほんの一握りしかありません。しかし、最も成長できた時間でした。「実力だけのチームは日本一にはなれない」というご指導の下、チームの一員として、仲間と本気で向き合うことの大切さを学ばせていただきました。

私自身たくさんの言葉に救われ、逆に言葉で支える経験をしました。言葉の大切さや力を実感したことから、苦手だった国語をきちんと学びたいと思うようになりました。そのため、保健体育科ではなく国語科を目指しております。

――国語科教職課程と部活動を両立する大学生活はどのようなものでしたか。

1、2年生の間は部活に集中し、キャプテンも務めました。ソフトボール部の活動は週6日ありましたので、毎日朝から晩まで部活をしながらも、国際文化学科の授業や国語の教職に必要な授業を履修し、3年生になってから教職に集中的に取り組むようになりました。

私は国語が苦手だったので高校時代に理数系を選択しておりました。正直、今でも苦手意識はあります。しかし、国語科教職担当の先生方の手厚くご丁寧なご指導の下、少しずつ苦手意識もなくなっています。現段階で教員に興味が少しでもある人は教職課程を履修することをお勧めします!

――両立するために、時間の使い方などで何かコツはありますか。

私は自宅から通学しており、朝練のため朝早くからキャンパスに来ているので、朝練が終わってから、授業のない空き時間をキャンパスで過ごす時間が他の学生より多くありました。そこで多くできた空き時間を有効活用しておりました。私が特に利用していたのは図書館です。授業関連の本を借りられるだけでなく、自習用の個室があったり、パソコンの貸し出しがあったり、映画を見るスペース、コミックを読むスペースなど、さまざまなサービスがあるので充実した時間を過ごすことができました。

――面白い授業などはありますか。

「アメリカ文学概論」の授業が面白かったです。国語の先生になりたいので、日本文学だけでなく、さまざまな国の文学に触れてみたいと思い、いろいろな国の文学の授業を受けました。「アメリカ文学概論」の授業では、取り上げられていた作品が面白く、さらに英語の原文資料を読んで、それを基にグループで話し合う活動も楽しかったです。他の人の意見を聞いて、そういう考え方もあるのかと新鮮に感じることがよくありました。

――授業以外ではどのようなことに取り組んでいますか。

国語の教職の先生が開催してくださっている古典の読書会に参加しています。古文を1人で読みこなすのは大変ですが、先生がしっかり鍛えてくださいます。また、中学校のインターンシップに参加し、実際に中学校に行って授業を見学したり、地域の公民館で子どもたちと交流したりしています。

――子どもたちとはどのような交流をしているのですか。

時期によって取り組む内容が変わってくるのですが、行事に向けて準備したり、今は子どもたちと一緒に絵本を実際に作ったりしています。支援サポーターとして私はその会に参加していますが、私が子どもたちの元気な姿にパワーをもらっています。この会には、学びのペースが一人ひとり異なる子どもたちや、さまざまな事情のあるご家庭のお子さん、地域の行事やお祭りに関心をもつ子どもたちなど、さまざまな子どもたちが参加しています。学生時代に、多様な背景や個性をもつ子どもたちと実際に関わることで、将来自分が教壇に立つときに大切にすべきことや、必要な視点が見えてくると思います。

――国際文化学科には日本文化を学ぶために入学している留学生も多くいると思いますが、佐藤さんは留学生と一緒にどのように学んでいらっしゃいますか。

私は二年間フランス語を履修しておりました。その授業にフランス人留学生がサポートで来てくれていたので、そのフランス人留学生と友だちになり、授業外でフランス語を教えてもらい、代わりに私は日本語を教えていました。互いの共通言語は英語でしたので、英語も勉強をすることができました。このような経験はここの学部でこそできた貴重な経験だと思っています。

――国際文化学科では、日本の文化だけでなく世界のさまざまな国の文化や異文化理解に関する授業もありますが、そうした学びは将来国語教師になる上でどのように役立つと思いますか、あるいはそういうものを役立ててどのような教師になりたいですか。

皆さんの中学時代を振り返ってみてください。同じクラスに、または同じ学年に外国籍の生徒はいませんでしたか?実習やプロジェクトを通して、今外国籍の子どもたちが増えているのを実感しています。生徒自身が日本語がわからないだけでなく、そのご家族全体が日々の生活において支援を必要としているケースが多くあることを知りました。そうした現状に少しでも寄り添い、理解を深めていくために、現在学んでいる異文化理解の学びは大きな意味をもつのではないかと感じています。

国語教員には教育学部や文学部の出身者が多い中で、私はグローバルキャンパスで多様な背景をもつ留学生と共に学び、実際の交流や経験を通して異文化理解を深めています。このような学びは、国際文化学科ならではの大きな強みだと実感しており、それを活かして、これからの国際化が進む時代にふさわしい国語教員として、力を尽くしていきたいと考えています。