Newsletter vol.5 出版物・広報誌

城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。

まもなく始まる2025年は昭和100年にあたります。時代は昭和から平成、令和へと変わり、人類は災害の激甚化や技術の進歩など目まぐるしい変化を経験しました。今回のテーマは「New(新たな)」と「Retro(懐古)」を合わせた造語「ニュートロ」です。7学部9学科の教員が時代の変化を的確に捉え、これからの時代を考察します。

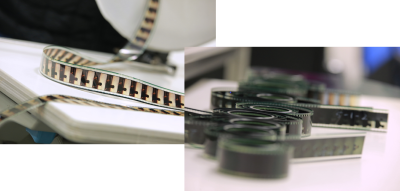

- Highlight【映像】メディア学部 メディア情報学科 准教授 佐藤 克則 「フィルムからデジタルへ 技術の進歩と変わらぬ映画の本質」

- 【昔話と環境】国際人文学部 国際文化学科 准教授 名本 光男 「環境問題解決に『一周遅れの最先端』 昔話を教訓に人間の生活守れ」

- 【翻訳】国際人文学部 国際交流学科 助教 ナジ アニタ 「ハンガリーと日本つなぐ翻訳 時代、価値観踏まえたメタファーに」

- 【地域活性化】観光学部 観光学科 教授 内山 達也 「レトロと新しさの融合を地域の魅力に 観光客分散で持続可能な観光へ」

- 【企業の価値】経営情報学部 総合経営学科 准教授 新谷 理 「不確実性を排除した価値向上の実現遠く 野心的経営者、潮流に」

- 【進化医学】薬学部 医療薬学科 准教授 西口 慶一 「進化の過程から病気や身体の起源を知る」

- 【高齢期の住まい】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 馬場 康徳 「緩やかなつながりによる見守りや助け合いがキーワード」

- 【物理療法】福祉総合学部 理学療法学科 教授 烏野 大「ラジオ波療法の実用化に向け効果検証競技特性に合わせたケア可能に」

- 【認知症看護】看護学部 看護学科 教授 川久保 悦子「QOL測る尺度の日本語版開発認知症高齢者のケア充実へ」

Highlight【映像】メディア学部 メディア情報学科 准教授 佐藤 克則 「フィルムからデジタルへ 技術の進歩と変わらぬ映画の本質」

撮影や照明、編集など映像を具現化する映像技術が専門です。日活芸術学院を卒業後、映画などで監督を経験してきました。撮影現場に出た当初は、撮影がフィルムからデジタルへと変わるまさに転換期でした。映画「スターウォーズ エピソード2」が全編HD24Pでデジタル撮影された初めての長編映画で、撮影技術を変え、映画館を変えました。多くの映画館はそれまでフィルム映写機でしたが、デジタル上映できる機材をそろえ、映像制作会社もデジタル映像のため機材をそろえるきっかけとなりました。 この流れを後押ししたのがコンピュータの発達です。デジタル撮影した映像は劣化しづらく、編集が容易になりました。1、2分ほどの映像を撮るのにも数万円かかる35ミリフィルム時代に比べれば、非常に安価に撮影・編集ができるようになり、今では、スマートフォンやパソコンさえあれば、ある程度の映像制作が可能で、裾野は広がっています。さらに、VR(仮想現実)や「4DXシアター」など映像を観るための技術も飛躍的に進歩しています。 きれい過ぎる映像へと進化していく一方で、昔のビデオカメラやインスタントカメラの「チェキ」のようにレトロ感を重視する若者が増えています。均一化されたきれいな映像ではなく、ノイズが入ったり、光の捉え方が違ったりする「個性」のある映像が「エモい」として好まれる流れもあります。映像の世界ではレトロ感ときれいさの融合も見られます。 技術革新が進むにつれて「どうやって描くか」が重視された時代もあったように思いますが、「何を描くか」こそ映画の本質であり、求められるのは「ストーリーでいかに世界観に浸らせられるか」だと考えています。これは、映画が誕生して以来、変わらないことのひとつです。学生にはこの本質を忘れないでほしいと願っています。城西国際大学では、フィルム技法という講義で昔ながらのフィルム撮影を学びますが、これもこの本質を肌で感じてほしいとの思いからです。

<専門分野・研究テーマ> 撮影・編集、映像制作

<キーワード> フィルム撮影、デジタル撮影、映像技術、編集、照明、音声、映画

【昔話と環境】国際人文学部 国際文化学科 准教授 名本 光男 「環境問題解決に『一周遅れの最先端』 昔話を教訓に人間の生活守れ」

地域で人から人へと語り伝えられてきた『桃太郎』などの昔話は時代や特定の地域の価値観を反映しています。この昔話から人々の文化や価値観・世界観などを考察しつつ、環境問題についても研究してきました。

昔話にはよく動物が出てきますが、人間の身近に存在する犬やサルなどが多く、熊などの山奥に棲息する動物はほとんど出てきません。これは、人間や生物の暮らす場所が「里(村)」「里山」「異界(山)」と区別され、良好にすみ分けされていたことを意味していると考えています。

しかし、人間による開発はこの境界を消し去り、里山も管理されなくなりました。さらに、山々の樹種は木の実を実らせる木々からスギやヒノキに代わり、食料が減った野生生物が里に現れ、深刻な問題を引き起こしています。昔話で語られてきた、教訓や自然と共存するための知恵を、古くさいものとしてうち捨てるのではなく、今後の環境問題解決のための極めて重要な「一周遅れの最先端」のものとして、再認識すべきであると考えます。

<専門分野・研究テーマ> 生態人類学、民俗学、日本史

<キーワード> 人と環境の関係

【翻訳】国際人文学部 国際交流学科 助教 ナジ アニタ 「ハンガリーと日本つなぐ翻訳 時代、価値観踏まえたメタファーに」

親日国家のハンガリーでは1980年代、日本語学習への関心が高まり、私が通っていた小学校では87年に実験的に日本語教育が開始され、私自身もこの時、日本語を学び始めました。94年には国立大学に日本語・日本学専攻が設けられるタイミングで入学し日本語に触れ続けてきました。

卒業後は駐日ハンガリー大使館勤務を経て、現在は日本語からハンガリー語へ訳す際の比喩表現(メタファー)の翻訳について研究しています。例えば、日本語特有の比喩で「怒る」を「腹が立つ」と表現します。一方、ハンガリーには日常会話で、「Felment bennem a pumpa(私の中でポンプが上がった)」という表現があります。「怒りは込み上げてくるもの」という概念が共通していると考えられます。感情などがどのような概念で理解されるのかを比較し、同時に昭和や令和といった時代や価値観の違いを踏まえて翻訳することは両国の理解を深めるきっかけになると考えています。

2023年のハンガリー大使館文化部リスト・ハンガリー文化センター展覧会開会式

<専門分野・研究テーマ> 翻訳、国際日本学、中欧地域文化研究

<キーワード> 翻訳論、メタファーとメトニミーの翻訳/ELTE 修士、KRE 修士

観光学部 観光学科 教授 内山 達也 「レトロと新しさの融合を地域の魅力に 観光客分散で持続可能な観光へ」

千葉県鴨川市の約30世帯70人ほどが暮らす山間の四方木地区で、フィールドワークを実施しています。同地区にはかつて多くの住民が農林業を中核に暮らしていましたが、現在は限界集落となっています。空き家が目立つ状況に危機感を覚えた住民たちの思いが発端で、10年ほど前から関わりが始まりました。

学生と住民が協力し移住・定住、関係人口の増加を目指した魅力発見などを行っています。空き家だった古民家をリノベーションした「四方木ベイス したなおい」は過去と現代が融合した空間であり、今後の地域社会への観光誘客の重要なモデルになると考えています。増加するインバウンドなど観光客を地方へ誘客し、地域経済に結び付けることこそ地域活性化の第一歩です。新しさとレトロを融合できる観光資源は多くの地域に眠っているはずで、これらの魅力化こそ観光客の分散につながり、持続可能な観光に向けた一手となり得ます。

四方木ベイスで打ち合せをする学生たち

<専門分野・研究テーマ> 観光まちづくり、文化人類学、フィールド調査、地域資源活用

<キーワード> 地域資源を活用したコミュニティ活性化に関する研究、学生を主体としたプロジェクト型教育に関する実践的研究、アイヌの民族文化に関する研究

【企業の価値】経営情報学部 総合経営学科 准教授 新谷 理 「不確実性を排除した価値向上の実現遠く 野心的経営者、潮流に」

1980年代に米国で浸透した「金融工学」は、すべての不確実性を計量、取引できるという考え方であり、日本でも主流となりました。しかし、2008年のリーマンショックを経て、この考え方が見直されています。私は証券業界でこの経済危機を経験しましたが、「数億年に1度の危機」などと試算するモデルもあり、不確実性のすべてを把握できない限界が示されたと考えています。

研究の中心である企業価値評価においても、不確実性への態度は重要です。企業価値向上のために、不採算部門を切り離すという考え方が一時はやりましたが、これによって、逆に成長のチャンスを逃す企業が増えてきてもいるようです。不確実性は一面で成長の芽でもあります。経営者にはアニマル・スピリッツが必要であり、不確実性を受け入れ、それを成長に昇華させていく度量こそが、企業価値の向上につながるのではないかと考えています。

新谷理准教授の研究室の様子

<専門分野・研究テーマ>会計情報、インベストメント・ファイナンス、コーポレート・ファイナンス

<キーワード>会計情報を用いたバリュエーションモデルの研究、資本コストの研究

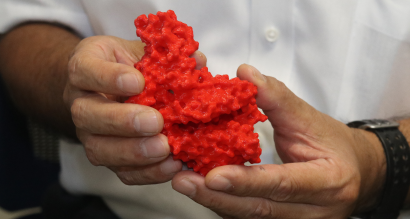

【進化医学】薬学部 医療薬学科 准教授 西口 慶一 「進化の過程から病気や身体の起源を知る」

進化医学の観点から新薬の開発を目指しています。「どうして」ではなく、「なぜ」病気になったのかという視点で、疾患の起源を進化の過程から解き明かす学問です。現在は新型コロナウイルス(SARS CoV-2)の細胞免疫を高めるワクチン開発を行っています。SARS CoV-2のトゲトゲのようなスパイクタンパク質全体ではなく、抗体がくっつく短いアミノ酸「エピトープ」に焦点をあてたワクチン開発をしています。応用しやすく患者の負担も小さくなると考えられます。

一方で、ヌタウナギの身体の仕組みやその遺伝子を解明し、人間の身体の仕組みや病気の起源に迫る研究も進めています。脊椎動物の祖先型「円口類」であるヌタウナギの「のど」に当たる部分には、他の生物に例を見ない複雑な動きをする部分があることを突き止めました。今後、CGアニメーションで呼吸法を再現し、動きの意味や起源を含めた詳細を明らかにしたいと考えています。

新型コロナウイルスの立体構造模型

<専門分野・研究テーマ>生化学、細胞生物学

<キーワード>進化医学の視点から考える感染症・遺伝子疾患・心疾患の新しい治療薬の開発

【高齢期の住まい】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 馬場 康徳 「緩やかなつながりによる見守りや助け合いがキーワード」

社会福祉学や地域福祉の視点で高齢者住宅の変遷や居住意識を中心に研究を進めています。高齢化や核家族化が進むなか、独居や高齢夫婦のみでも安心できる住まいや居場所づくりは長年の課題です。政策的には1980年代に高齢者を対象とした公営のシルバーハウジングの整備が始まり、2011年の高齢者住まい法改正で、民間組織が運営するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が誕生しました。

シルバーハウジングは自治体の財政難から広がりに欠け、サ高住も利益確保が難しく撤退する企業が散見されます。高齢化が進む「住み慣れた地域」で、労働人口が減るなかでの「専門職による見守り」をすべての高齢者が受けることは、現実的ではありません。どの地域にも存在する寺院のような既存の社会資源や地域包括ケアシステムを活用しながら、緩やかなつながりによる見守りや助け合いのある、住みやすく住みたいと思える住まいの形成が求められています。

北海道釧路町遠矢のコレクティブハウジング

<専門分野・研究テーマ>住生活、社会福祉学、居住福祉、地域福祉、仏教社会福祉

<キーワード>あらたなコミュニティ、第三の住まい、第三の居場所(サードプレイス)、地域福祉資源としての寺院の役割

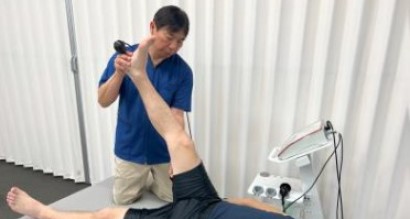

【物理療法】福祉総合学部 理学療法学科 教授 烏野 大 「ラジオ波療法の実用化に向け効果検証 競技特性に合わせたケア可能に」

WHO(世界保健機関)への加盟がきっかけで、日本初の理学療法士や作業療法士の養成校は1963年に開設され、リハビリテーションという言葉が日本で使われるようになりました。その後、理学療法士も増え、現在は19万人を超え、動作や筋活動などの数値解析が容易になり、さらに発展していきました。

主な研究対象は理学療法のなかでも、電気や光線などの物理的エネルギーを利用して痛みを和らげる物理療法で、現在はラジオ波療法の実用化に向けた研究を進めています。ラジオ波には生体の深部を加温する能力が高く、筋や関節運動と併用することで、これまでにない使い方ができるのではないかと期待しています。これが確立できれば、障害部位やスポーツの競技特性に合わせたケアが可能になります。エビデンスや技術がさらに進歩していくなかで、理学療法は新時代へと向かっています。

ラジオ波療法を研究する烏野大教授

<専門分野・研究テーマ>物理療法学・バイオメカニクス

<キーワード>物理療法およびバイオメカニクスの研究

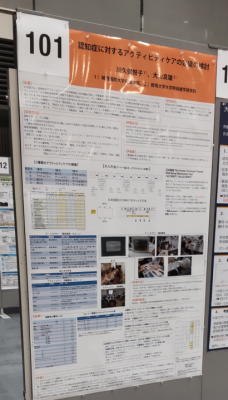

【認知症看護】看護学部 看護学科 教授 川久保悦 子 「QOL測る尺度の日本語版開発 認知症高齢者のケア充実へ」

「アクティビティケア(AC)」に関する研究を進めています。海外の心理社会的効果を測る尺度の日本語版を開発し、この尺度を用いて認知症患者のQOLを評価する研究(科研費)を2022年から実施しました。グループホームの33人にアートセラピーやぬりえ、運動といったACを実施、比較すると、アートセラピーがQOLを高める傾向がありました。

ACは「『当たり前の日常生活』に近づくためのすべての援助行為」とされ、1980年代まで日本国内では浸透していませんでした。当時は治療優先の「ケアなきケアの時代」。2000年の介護保険法施行で患者の主体的権利が保護され、その後も様々な制度や取り組みにより、環境は変化していきました。超高齢社会を迎えた今、高齢者施設の利用者一人ひとりのQOLを高めるACを適切に行い、その効果を検証する取り組みは数少ないと思います。今後、今回の研究結果を深めつつ、地域の高齢者施設に展開していきたいです。

今回の研究は2024年の日本認知症ケア学会大会で最優秀賞の石﨑賞を受賞した

<専門分野・研究テーマ>高齢者看護学、認知症ケア

<研究テーマ>認知症高齢者、アートセラピー、アクティビティケア、QOL