学びのデザイン~海外研修×国際文化プロジェクト×日本文学~

トピック

2025.09.19

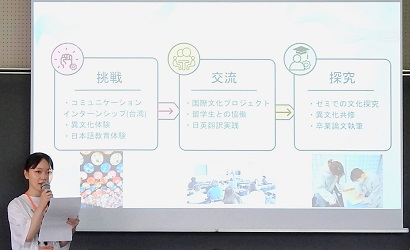

国際文化コースでは必修科目が比較的少なく、自分の興味や関心に合わせて自由に科目を履修できる柔軟なカリキュラムとなっています。

総合大学ならではの環境を活かし、全学部生に開放されている文理融合型の科目やプログラムも幅広く選択できるため、学生たちは分野を越えて学びを広げ、自分なりの学びをデザインしています。

日本古典文学のゼミに所属する国際文化コース4年生に、ご自身の学びについてお話しいただきました。

――国際文化学科に入学を決めた理由を教えてください。

高校時代、英語が苦手だったので、それを克服したいという思いがありました。そこで、日常的に英語に触れられて、且つ国際的な環境で学べる大学に進学したいと考えました。私自身が文学作品が好きということもあり、好きなことをより学びたいという思いと、英語を学びながら異文化を深く理解したいという気持ちが強かったため、両方学ぶことができる国際文化学科に進学を決めました。

――国際的な環境で文学を学びたかったのですね。実際に入学してみていかがですか。

入学してみて、自分の予想以上の経験だらけでした。自分が想像していたよりもキャンパスには留学生がたくさんいて、どの授業でも多様な文化に触れられる環境が整っています。特に、3年生のときに受講した「国際文化プロジェクト」は印象的でした。この授業では、J-POPの日本語の歌詞を留学生と協力して英語に翻訳するという活動を行いました。留学生とグループを組んで1つの課題に取り組む中で、異なる視点や考え方を学び、異文化理解がますます深まりました。この経験を通じて、グローバルな環境でのコミュニケーションの楽しさを実感しています。

――留学生と翻訳活動を行ったのですね。「国際文化プロジェクト」での留学生との協働は英語力の向上に役立ちましたか。

非常に役に立ちました。例えば、日本語は同じ発音で異なる意味を持つ「同音異義語」が多く、一つの言葉に複数の意味を込められるのが特徴ですが、英語に訳すとなると、その日本語特有のニュアンスをどう伝えるかが大きな挑戦でした。私たちのグループは「カタオモイ」という恋愛ソングを選びました。この言葉には一方的な恋心の「片思い」と揺るがない固い思いの「固思い」という二つの意味があります。これを英語で表現する際、どの言葉が一番適切か、グループで何度も議論し、調べました。

この時の活動にはアメリカの学生がオンラインで参加してくれていたこともあり、彼らから本場での言い回しなどの具体的なアドバイスをもらい、英語の微妙なニュアンスを学びながら最適な訳語を見つけられました。このプロジェクトで英語力だけでなく、異なる文化背景を持つ人との協力の大切さを学ぶことができたと感じています。

――留学生との交流で文化の違いに気づくこともありましたか。

毎週、アメリカや中国の学生と話し合う中で、国ごとの感情表現の違いに驚きました。日本では、気持ちを控えめに、遠回しに伝えることが多いですが、中国も似た傾向がある一方、行動で愛を伝え合うことが多く、割と頻繁にプレゼントを贈り合うと知り驚きました。アメリカでは “I love you.” や “I need you.” のように、感情をストレートに表現するのが一般的で、カップルだけではなく夫婦同士や親子、友達同士でも言い合うと知りました。この違いを知ったとき、言葉だけでなく、感情を伝える姿勢にも文化が反映されているんだと実感しました。こうした発見は、普段のコミュニケーションでも視野を広げてくれる貴重な気づきでした。

――感情の伝え方も文化によって異なるのですね。日本古典文学のゼミでの留学生との学び合いはどのようなものですか。

私が所属している日本古典文学のゼミには留学生も参加していて、そうした中での学びはとても刺激的です。例えば、ゼミでは毎回「漢字テスト」があるのですが、中国や台湾から来た留学生にとっては、日本で使われている漢字と自分たちの国で使われている漢字が若干違っていたり、読み方が異なったりします。このことをきっかけに、距離的にも近くて同じ“漢字文化圏”と言われる国でも言葉の使い方には違いがあるんだなと学ぶことができました。そういったやりとりを通して自分の視野が広がったと感じています。

――台湾でのコミュニケーション・インターンシップはいかがでしたか。

「海外で学んでみたい」という思いから台湾でのコミュニケーション・インターンシップに参加しました。このインターンシップは約2週間、台湾で日本語を学んでいる学生たちに日本語の授業を行うという活動です。留学のように長期的なものではありませんでしたが、比較的に費用や期間の負担を抑えながらも、現地での実践的な経験ができることに魅力を感じ、参加しました。

初めての海外で、しかも現地の学生の前に立ち日本語を教えるという経験は、正直とても緊張しましたし、挑戦でした。しかし、結果的にこの経験を通じて自分のメンタルが大きく成長したと感じています。異国の地で新しいことに挑戦したことで、前向きに取り組める力が身についたと思います。

――異国での挑戦がメンタル面での成長につながったのですね。

実は、最初はとても緊張していました。教えるにあたって、簡単な日本語で話さないと伝わらないので、普段とは違う話し方や言葉遣いを意識する必要がありました。他にも、相手がどこまで理解できているのか不安になったこともありました。ですが、海外の学生や先生方の前で授業をした経験は大きな自信につながりました。「これができたら、日本での発表なんて大丈夫!」と思えるようになり、プレゼンテーションに対する苦手意識を克服できました。この経験は、私のコミュニケーション力を大きく伸ばしてくれたと思います。

――苦手意識を克服できたのですね。海外研修に挑戦したことは、将来どんな風に役に立ちそうですか。

このインターンシップでの経験は、今後さまざまな場面で必ず活かせると感じています。台湾では私が日本語を教える立場でしたが、自由行動では現地の学生が台湾の文化や魅力を日本語で丁寧に紹介してくれました。その際、言葉の壁を越えて私たちと関わろうとしてくれる姿勢に嬉しさを感じましたし、台湾の親日的な雰囲気にも触れることができました。

特に、慣れない海外で少し心細くなったときに、日本語で話しかけてもらえた経験は、言葉が持つ力や、相手を思いやる気持ちの大切さを改めて実感するきっかけとなりました。この経験から、私自身も、現在のアルバイト先で外国からのお客様と接する際には、お礼などだけでもできるだけ英語を使って安心感を与えられるよう心がけるようになりました。このインターンシップを通じて培った力は、将来どんな道を選んでも役に立つと思いますし、自分にとって大きな財産になったと思います。

――本学科での学びは就職活動にどんな風に役立ちましたか。

本学科での学びは、就職活動で大きな強みになりました。面接では、留学生との交流や「国際文化プロジェクト」、台湾でのインターンシップの経験を聞かれることが多く、これらの話を具体的に伝えることで、企業に興味を持っていただけました。日本の企業であっても海外展開を積極的に行っている企業が多いため、本学の強みでもある異文化の中でのコミュニケーション力や柔軟性をアピールできたのがよかったなと思います。

また、大学の就職支援が本当に心強かったです。就活は情報戦というので、早めに動かなければならないとわかっていながらも気づくと3年生の秋になってしまっていました。しかし、11月に大学から説明会の案内が届き、友人と一緒に動き始めるきっかけとなりました。ドラッグストア業界を選んだのは、災害時にも強い業界で、薬の知識をつけることで、自身だけでなくまわりの人のサポートもできると考えたからです。大学主催の1月に開かれた合同企業説明会で、今回の内定先と出会うことができました。大学主催のイベントならではの特典や、友人と情報交換できたことも、内定獲得に大いに役立ちました。このような機会を提供してくれた大学には、感謝しています。

――留学生と議論を重ねながら日本文学で卒業論文を執筆することで、これまでの国際コミュニケーションの体験に、いっそうの思考の深みと教養が加わり、グローバル社会にふさわしい知性と感性が培われるものと期待しています。どうぞ、よいご研究をなさってください。

*本記事は、2025年8月2日に実施されたオープンキャンパス企画「学生と教員のクロストーク」を基に作成したものです。